性器や肛門の周りに先が尖った形のイボがある場合、尖圭コンジローマの可能性があります。

尖圭コンジローマは性感染症の一種で年々増加傾向にあり、特に20代の女性に多く見られます。

イボの形には特徴がありますが痛みや痒みがないため、発症する部位によっては気づかずに、症状の悪化や感染を拡大させる可能性のある病気です。

- 尖圭コンジローマとウイルス感染

- 病変に特徴がある性感染症

- 尖圭コンジローマの病変に似た疾患

- 妊娠による体の変化と胎児への影響

- 婦人科受診から治療への流れ

- ワクチン接種による感染予防

尖圭コンジローマは放置するとイボが巨大化する場合があるため、症状に気づいた時は、早期に病院を受診する必要があります。

尖圭コンジローマはウイルス感染による性感染症である

尖圭コンジローマとは、性行為やそれに類似した行為によってウイルスが感染して起こる性感染症のことです。

他の性感染症と同様、20代の女性に多い病気であり、年々増加傾向にあります。

全数把握はしなくても良いものの患者数が一定のレベルを超えた場合は、注意喚起をする必要があり、5類感染症に指定されています。

自然治癒する事例もあるといわれていますが、それは例外であり、症状を抑えるには適切な治療を受ける必要があります。

基本的には良性のイボであり、塗り薬などで病変の抑制はできます。

尖圭コンジローマの発症にはヒトパピローマウイルスが関係している

ヒトパピローマウイルスには180種類以上の遺伝子型がありますが、そのうち6型と11型の2つが尖圭コンジローマの感染に関わっています。

ヒトパピローマウイルスは、性的接触の経験がある女性の約50%以上の人に感染の可能性があるウイルスとされています。

しかし、感染しても全員が発症するわけでなく、90%以上の人は2年以内にウイルスは自然に消失するようです。

免疫力の低下などによって、ヒトパピローマウイルスに感染している人の中から数人が尖圭コンジローマを発症します。

尖圭コンジローマは感染したのち潜伏期間を経て病変が現れる

尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルスに感染した部位と粘膜や傷口が直接接触し、そこからウイルスが侵入して感染が成立します。

性的接触で起こる感染は、感染部位と粘膜などの直接接触でうつったり、病変が口腔内にあるとキスでもうつったりするようです。

母子感染では、膣など産道に病変がある妊婦が経膣分娩すると、胎児が生まれる時に病変と接触して感染が起こります。

そのため、妊娠中に治療して病変を治しておく必要がありますが、病変の場所や大きさによっては帝王切開も考慮されます。

そして、ヒトパピローマウイルスが付着した手で傷口や粘膜を触った場合に感染するといわれているのが、接触感染です。

タオルなどの共有でも感染するといわれていますが、それについては確かではなく、念の為同じものを使わないようにしましょう。

ウイルスに感染して病変ができる過程は、以下のとおりです。

- ウイルスによって細胞が感染

- 感染した細胞でウイルスがE6とE7というタンパク質を合成

- E6とE7により正常な細胞の働きが抑制されて感染した細胞が増殖

- 細胞の異常な増殖で病変が形成される

このようにして尖圭コンジローマの感染が成立して、病変がイボとして形成されます。

潜伏期間は、3週間から8ヶ月ですが、平均的には2.8ヶ月ほどで尖圭コンジローマの病変が生じるようです。

発症するまでに長いと8ヶ月かかる場合があるため、感染源の特定が難しく、感染を拡大させてしまう原因にもなります。

女性の尖圭コンジローマは性器を中心にイボができる特徴がある

尖圭コンジローマは痛みや痒みなどの症状が乏しく、局所にイボができるのが特徴であり、放置すると増殖したりサイズが大きくなったりします。

イボが増殖して大きくなるにつれて下着などでイボが擦れてしまい、傷ついて出血したり痛みが出てきたりする場合もあります。

女性の場合は、以下の部位に症状が多くあらわれるのが特徴です。

- 膣

- 膣前庭部

- 大陰唇

- 小陰唇

- 子宮口

- 肛門部

これらの部位に、白や薄ピンク、茶褐色などさまざまな色のイボができます。

体外にできる病変は容易に気づける可能性が高いですが、子宮口や膣に症状があらわれた場合は体内であるため発見が難しく、子宮がん検診で見つかる事例もあるようです。

尖圭コンジローマの病変は放置すると増殖して巨大化する

尖圭コンジローマの病変は、独特な形状をしたイボに特徴があり、見た目で判断できるといわれています。

発症初期は自覚症状がなかったりサイズも小さかったりするため、放置してしまう場合もありますが、放置するとイボは増殖して巨大化してしまいます。

病変の形状や色の特徴は、以下のとおりです。

- 先端が尖った形状

- 表面はざらざらしている

- 淡紅色や褐色

- カリフラワーのような形

- 鶏冠に似た形

このような病変が膣や大小陰唇などにできますが似たような症状が出る疾患が他にもあり、自覚症状やサイズに関係なく、婦人科で診察する必要があります。

尖圭コンジローマの病変かどうかは医師による診断が必要である

視診によって尖圭コンジローマかどうかは判別できるとされていますが、イボができる疾患は他にもあるため自己判断すると、重大な病気を見逃す危険性があります。

尖圭コンジローマの病変に似た疾患は、以下のようなものです。

| 疾患名 | 特徴 |

|---|---|

| 真珠様小丘疹 | ・小陰唇にできる ・イボは表面が滑らかで、乳頭状のぶつぶつ ・性感染症ではない ・他人に感染しない |

| 膣前庭乳頭腫 | ・小陰唇から膣の入口にできる ・左右相称で1mmほどの先端が丸いイボ ・性感染症ではない ・他人に感染しない |

| 扁平コンジローマ | ・大小陰唇や肛門周囲など摩擦する部分にできる ・先端が平らに盛り上がったイボ ・色はピンクや薄い灰色 ・梅毒の第2期症状、性感染症 ・他人へ感染する |

| 脂漏性角化症 | ・鼠径部や陰部にできる場合がある ・2〜3cm程度のやや盛り上がったイボ ・性感染症ではない ・他人に感染しない ・老人性イボと言われるもの |

| 伝染性軟属腫 | ・外陰部や恥丘部、肛門周囲にできる ・1〜2mm程度の中心に窪みがあるもの ・性感染症ではないが性行為でも感染する ・他人への感染力は強い ・ミズイボと言われるもの |

| ボーエン様丘疹症 | ・大小陰唇や肛門周囲にできる ・小豆大ほどの黒っぽい扁平な隆起性病変 ・性感染症の1つ ・他人に感染する |

| 性器ボーエン病 | ・体幹部にも陰部にもできる ・数cm程度の湿疹に似た赤い斑点、表面はざらざらしている場合がある ・性感染症の1つ ・他人に感染する ・早期の皮膚がん |

治療の必要がない疾患もありますが、中には放置すると重症化したり感染が拡大したりするものもあるため、個人で判断せずに病院で診断を受けましょう。

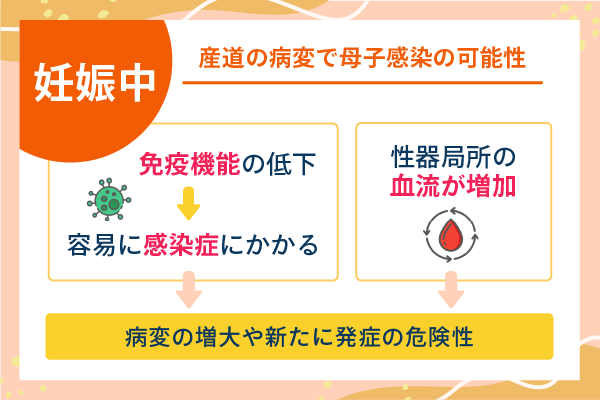

妊娠により尖圭コンジローマの病変が出現または悪化の可能性がある

女性が妊娠すると、尖圭コンジローマの病変が増大したり新たに発症したりする可能性があるといわれています。

妊娠は、見た目だけでなく、ホルモンの分泌など体の内側にもさまざまな変化をもたらします。

1つ目の変化は、胎児への拒絶反応を防ぐために免疫機能が一部抑制されて、非妊娠時よりも容易に感染症にかかる体になる点です。

2つ目の変化は女性ホルモンの増加によって血管が拡張され、その結果、性器局所の血流も増加するとされています。

この体の変化によって尖圭コンジローマの病変が増大し、さらにはヒトパピローマウイルスに感染していても症状がなかった人が、新たに発症するといわれています。

しかし、妊娠中に尖圭コンジローマに感染していても、梅毒のように胎盤を通じて細菌が胎児に移動するわけではありません。

産道に病変があると感染する可能性はありますが、そのなかでも感染率が高いといわれている因子は、以下の4つです。

- 経膣分娩

- 病変が膣内

- 20歳以下

- 初産婦

生まれてくる子供に感染すると若年性再発性呼吸器乳頭腫症を発症してしまい、最悪の場合、死亡する危険性もあるとされています。

治療を行っても病状の改善が難しい病気であり、乳頭腫を切除しても再発を繰り返し、増大した場合には気道閉塞を起こして呼吸困難に陥る場合もあります。

さらに、手術で乳頭腫を切除しても再発するとその都度手術を繰り返し行い、気管切開をしなければならない症例もあるようです。

尖圭コンジローマの既往があっても病変がない妊婦から生まれた子供の感染率は0.1%であるのに対し、病変が膣や子宮頸部にある場合の感染率は0.7%と高い傾向にあります。

そのため、子供が産まれてくるまでに治療を終わらせる必要がありますが、病変が増大してくる可能性も考えて妊娠後期の32〜35週に切除するのが望ましいといわれています。

帝王切開分娩に関しては、膣内などに病変があると傷ついて出血するのを防ぐために行う場合はあっても、母子感染予防目的では推奨されていないようです。

尖圭コンジローマは病変消失後3ヶ月以内に再発する可能性が高い

尖圭コンジローマは病変の治療はできてもウイルスを完全に排除するのは難しく、再発率が高い病気です。

これは免疫力が関係しており、ストレスや睡眠不足で免疫力が低下した場合、再発するといわれています。

とくに、尖圭コンジローマに関与しているヒトパピローマウイルスの6型と11型は、イボの形成を繰り返す特徴があるようです。

そのため、完治したと思わず、病変消失後3ヶ月は再発する可能性を考えて医師の診察を受けましょう。

尖圭コンジローマは巨大化する前に早期の治療開始が望ましい

尖圭コンジローマは、放置するとイボが巨大化する可能性があり、病変に気づいたら病院を受診して治療を受ける必要があります。

イボの特徴から視診だけで尖圭コンジローマの診断は可能ですが、女性の場合は膣内にもできるため婦人科を受診し、医師による観察が望まれます。

通常は視診だけですが治療をしても良くならない場合や梅毒などの性感染症、悪性腫瘍が疑われる時には、確定診断のために病理検査や遺伝子検査を行う場合があります。

尖圭コンジローマと診断されたら塗り薬と外科的切除などによる治療が開始されますが、両者とも病変に対する治療であって、ウイルスを排除するものではありません。

粘膜に使用すると粘膜障害などが見られる場合があり、膣内には使用できず、正常の皮膚についた場合でも潰瘍化する可能性があります。

薬が使用できる期間は原則16週までであり、これを超えても良くならない時は、他疾患の可能性も考えて詳しい検査を行う必要もあるようです。

外科的治療には、以下のようなものがあります。

- 液体窒素による凍結治療

- 電気メスやはさみを使用した外科的切除

- 炭酸ガスやホルミウムレーザーによるレーザー蒸散術

- 保険適用ではないが難治性の場合はインターフェロンの局所注射

多発病変や膣内にある場合、妊婦には外科的治療が選択されますが、病変によっては複数の方法を組み合わせて治療を行うとされています。

大きい病変や多発病変になると治療期間も長くなるため、異常に気づいたら早期に病院を受診して、治療を開始する必要があります。

感染予防のためにはコンドームの使用やワクチン接種が有効である

尖圭コンジローマは、性的接触によって感染する性感染症であり、予防にはコンドームの使用が効果的といわれています。

しかし、コンドームを使用しても覆われていない箇所に病変があると、100%の感染予防は難しいと考えられています。

もし自分が感染したと分かった場合、パートナーもすでに感染している可能性があり、病院を受診して病変の有無を確認しましょう。

病状がなくても潜伏期間が3週間から8ヶ月と長期であり、感染していないとはいいきれません。

さらに、発症した場合には病変が消失しても3ヶ月以内の再発率が高く、病院で再発がないのを確認できるまでは性的接触を控える必要があります。

ワクチン接種は尖圭コンジローマの予防に有効な可能性がある

性交渉の経験がなく、6型や11型のヒトパピローマウイルスに未感染の人は、ワクチン接種で感染を予防できるといわれています。

どちらも尖圭コンジローマに関与しているウイルスに対応していますが、感染したウイルスを排除するものではありません。

ヒトパピローマウイルス感染予防目的のワクチンであり、すでに感染した場合に接種してもその有効性は乏しいとされています。

ワクチン接種は、16歳になるまでの女性が接種すると効果が最も得られるといわれていますが、26歳までの女性でも予防効果があります。

しかし、27歳以上の女性がワクチンを接種しても予防効果が部分的であったり全く得られなかったりするため、推奨はされていないようです。

ヒトパピローマウイルスに未感染の人や対象年齢に当てはまる人がワクチンを接種すると、尖圭コンジローマの予防につながる可能性があります。

女性が尖圭コンジローマに気づいたら早期の婦人科受診が望まれる

尖圭コンジローマは、性的接触によって感染する性感染症であり、特徴的なイボが膣などにできます。

感染にはヒトパピローマウイルスが関係していますが、このウイルスに感染したからといって尖圭コンジローマを必ず発症するわけではありません。

免疫力が低下した時や妊娠した時に発症する可能性があり、病変ができた場合、基本的には治療をして病変を消失させる必要があります。

女性の場合は、このような病変に気づいたら婦人科を受診して、膣や子宮頸部にできていないか医師の診察を受けましょう。

治療は塗り薬や外科的切除で行えますが、ウイルスを体内から排除するわけではないため、再発率は高いようです。

パートナーも感染している場合があるため、病院を受診して一緒に治療や経過観察を行うなど、2人の対応が求められます。