梅毒と聞くと、昔の病気というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。

しかし、近年では20代の若い女性を中心に感染が広がっていると報告されています。

これは、SNSなどによって出会いの場が広がり、不特定多数の人との性交渉が増えている背景が関係しているようです。

初期の梅毒は症状が軽い場合もありますが、放置すると重症化や感染拡大につながる危険性があり、早期発見と治療が欠かせない病気といわれています。

早期発見には、症状の出方や進行についての知識が必要になります。

- 梅毒が感染する原因と危険性

- 症状の進行度

- 潜伏期の梅毒は症状が消失する時期

- 早期治療で梅毒は治る

- 梅毒の知識は早期発見に役立つ

梅毒についての知識は、重症化や感染拡大の抑制につながります。

梅毒の早期発見が症状悪化や感染拡大の防止につながる

梅毒とは、粘膜や傷口から体の中に梅毒トレポネーマという細菌が入り込んで起こる性感染症のことです。

しかし、症状が出たり治ったりするという梅毒の症状のあらわれ方の特徴により、早期発見が遅れる危険性があります。

さらに、梅毒の初期症状はヘルペスや口内炎などの症状と似ていたり痛みを伴わなかったりするため、見逃してしまう場合も多いようです。

梅毒の症状は一時的に治りますが、治療をしないと病原菌は体内に残っており、治療せずに放置すると重症化や感染拡大が起こってしまいます。

感染が拡大する主な原因は、性的な接触によるものといわれています。

梅毒による感染を起こす原因は、以下の通りです。

- 性器性交

- キス

- 口腔性交

- 肛門性交

- 母子感染

- 血液感染

梅毒の病原体は、精液や膣分泌液など体液に多く含まれており、感染者との性行為によって粘膜や傷ついた皮膚から病原菌が体内に侵入して感染します。

唾液にも病原菌が含まれており、口の中に傷がある場合には、キスでも感染するといわれています。

血液感染に関しては現代では注射針の使いまわしはしておらず、輸血前の血液に感染症がないかも確認するため、医療機関で感染はほとんどしないでしょう。

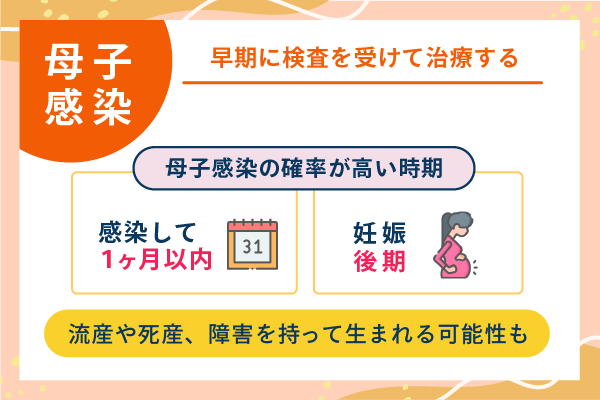

そして、女性が特に気をつけないといけない感染経路の1つに母子感染があります。

胎児が感染した場合、流産や先天異常などを引き起こす危険性もあるとされています。

近年、女性の梅毒患者が増加しているという背景から、このような母子感染も増加傾向にあるようです。

梅毒の初期症状は軽いため軽視される傾向にありますが、治療しないと完治はせず、放置すると重症化や感染拡大につながります。

梅毒の症状が出現したり感染の危険性がある行為を行ったりしたときは、病院で検査を受けて早期発見に努める必要があります。

女性に多い梅毒は症状の出現や消失を繰り返しながらゆっくり進行する

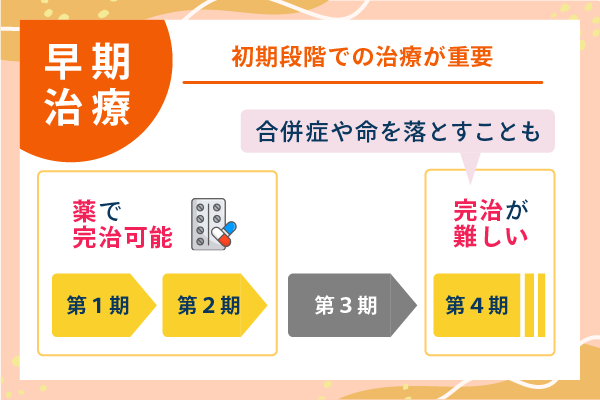

梅毒に感染すると潜伏期間を経て徐々に症状が進行し、発症の時期によって4つの段階に分けられます。

潜伏期間とは、梅毒に感染してから症状があらわれるまでのことです。

この期間は3週間程度とされており、その間も感染する可能性があるといわれています。

潜伏期間を過ぎてから梅毒を発症した場合、時期によって症状が出る部位や感染力にも違いがあるようです。

梅毒の進行は、発症時期によって以下の4つに分類されています。

- 第1期

- 第2期

- 潜伏期

- 第3期

潜伏期までは、未治療でも症状が消失するため、病気が進行していると気づかずに放置される場合があります。

しかし、放置すると重症化や感染拡大に繋がってしまう危険性があり、それぞれの段階でどのような症状が出るかなどの知識を身につける必要があります。

梅毒の症状についての知識があると、発症時に早い段階で病院を受診でき、早期発見や治療につながるでしょう。

第1期は痛みを伴わないしこりが潰瘍になりやがて自然に消失する

第1期とは、梅毒に感染後、3週間〜3ヶ月ほど経過した時期のことです。

足の付け根のリンパが腫れるという事例もありますが、女性の場合は大陰唇や小陰唇に症状が多くあらわれるようです。

これらの症状は時間の経過とともに自然に消失するといわれていますが、この時期の性行為は、感染リスクが非常に高いとされています。

症状は一時的に軽快しますが、治療を受けないと梅毒トレポネーマは体内に残っているため、病気は徐々に進行していきます。

第2期は細菌が全身に広がり発疹などの症状が体の広い範囲に及ぶ

第2期は、梅毒感染から3ヶ月以上経過した時期であり、この間も感染力は高い状態とされています。

第1期で一時的に症状は消失しますが、梅毒の菌は時間の経過とともに全身に巡り、体の広範囲に症状が出現します。

その他にも、以下のような症状が出現します。

- 発熱

- 倦怠感

- リンパの腫れ

- 喉の痛み

- 筋肉痛

- 頭痛

- 感覚障害

風邪症状にも似ていて鑑別は難しいものの、梅毒に感染するとあらわれる手のひらや足の裏にできる特徴的な発疹は、診断の手がかりになります。

第2期でも時間の経過と共に症状が自然に消失しますが、治療を行っていない場合は、さらに症状が進行して次の段階へと移行します。

潜伏期には症状が一時的に消失していても病気自体は進行している

潜伏期に突入すると症状が消失して、梅毒が完全に治ったと感じる場合があります。

しかし、治療を行っていない場合は、体の中で梅毒トレポネーマは密かに活動を続けているようです。

この時期は梅毒の原因菌は体内に残っていますが、感染して1年以上経過すると感染力が弱まり、性行為をしても相手にうつす可能性は低いと考えられています。

潜伏期は数年続きますが、この時期は症状がなく、病気に気づかずに過ごしたり自然に治ったと誤解したりする事例も少なくありません。

その結果、病気に気づかないまま最終段階へと進んでしまい、重篤な障害を引き起こす危険性があるとされています。

未治療の梅毒は第3期に進行して重症化する可能性がある

梅毒を発症して10年以上経過した時期は、第3期と呼ばれています。

未治療のままこの時期を迎えると、最悪の場合、生命に危険を及ぼすといわれています。

さらに、心臓や脳にも病変が生じてしまい、さまざまな障害を引き起こすと考えられています。

重篤な合併症は、以下のようなものがあります。

| 合併症 | 疾患 |

|---|---|

| 神経梅毒 | 認知機能低下、麻痺、失明、運動障害、重度の精神障害 |

| 心血管梅毒 | 大動脈瘤、大動脈炎、弁膜症 |

現在では、梅毒は薬で治せる病気で、適切な治療を受けると重症化する事例は稀だといわれています。

早期に適切な治療を開始すると重症化を防げる可能性があり、感染リスクのある行為をしたり体に異常を感じたりした場合は、早めに病院を受診する必要があります。

潜伏期の梅毒は症状がなく感染力も弱まるため発見が遅れる

梅毒の潜伏期では、これまであらわれていた症状が自然に消失し、自分が感染していると気づかない場合があります。

第1期や第2期においても、自然に症状がなくなるため病気に気づかず、放置されている危険性は少なくありません。

さらに、梅毒に感染して1年以上経過すると感染力が弱まるとされており、性行為によって相手にうつる可能性も低くなるといわれています。

しかし、症状の消失が見られても治療をしないと体内には梅毒トレポネーマは残っており、病気はゆっくりと進行しているとされています。

潜伏期には症状が消失したり感染力が弱まったりするため、病気に気づかずに過ごしてしまい、これが診断の遅れにつながる要因と考えられています。

梅毒に感染した女性が妊娠すると胎児に病気がうつり母子感染が起こる

梅毒に感染した女性が妊娠している場合や妊娠中に梅毒にかかった場合には、胎児にも影響が及び、母子感染が成立する危険性があります。

とくに、母子感染する確率が高い時期は、梅毒に感染して1ヶ月以内や妊娠後期といわれています。

梅毒トレポネーマが胎盤を経由して胎児にうつるため母子感染が成立してしまい、胎児に流産や死産の危険が及ぶ場合があるようです。

先天梅毒とは、妊娠中に母親から胎児に梅毒が感染して起こる病気のことです。

先天梅毒にかかった子供は、以下のような影響が出る可能性があります。

- 発達遅滞

- 骨の異常

- リンパ節の腫れ

- 肝臓腫大

- 黄疸

- 腹水

- 難聴

- 心奇形

- 失明

- 発疹

出生児には無症状の場合もあるようですが、成長していくにつれてこのような症状が出るとされています。

この検査で梅毒の感染が分かると早期に治療が行えますが、胎児への母子感染を完全に予防するのは難しいようです。

しかし、胎児への影響を少なくする可能性はあるため、検査を受けて早期の治療を開始すると良いでしょう。

梅毒に感染する可能性のある行為をした人は定期的に検査すると良い

梅毒は症状が出たり消えたりを繰り返すため、病気に気づかずに、発見が遅くなる可能性があります。

梅毒に感染するリスクがある行為をする人は、定期的に検査を受けると早期発見につながります。

梅毒は発症してすぐに重症化する病気ではなく、ゆっくりと進行するため、病気自体に気づかない場合も多いです。

しかし、症状が消失しても完治したわけではなく、その間にも感染拡大や病気の進行が起こっているとされています。

そのため、以下のような感染リスクのある行為をした人は、数ヶ月に1度は梅毒の検査を受けると良いでしょう。

- 痛みを伴わないしこりや発疹など梅毒様の症状がある人

- 不特定多数の人と性的接触をした人

- 性行為をした相手が梅毒だった人

- 性風俗関連の仕事をしている人

心当たりのある人や不安な人は、定期的な検査を行って、病気の進行や感染拡大の予防に努める必要があります。

梅毒は感染の初期段階で治療を開始すると早期に完治する可能性がある

梅毒は、治療の開始が早いと完治が可能な病気といわれています。

症状は、痛みをともなわないしこりから始まり、症状の出現や消失を繰り返しながらゆっくり進行していきます。

治療せずに第3期まで進行してしまうと脳や心臓などに病変が生じて、最悪の場合、命を落とす危険性のある病気です。

梅毒に感染した初期では薬で完治が可能ですが、第3期まで進行した場合、完治は難しいとされています。

さらに、進行していくにつれて治療期間も長くなるため、感染初期の早い段階から治療を開始すると良いでしょう。

早期治療は、自分自身の健康を守るだけでなく、感染拡大の予防にもつながります。

梅毒は正しい知識と対策によって感染を予防できる病気である

梅毒は、梅毒トレポネーマという菌が性的接触によって粘膜や傷口からうつり発症する性感染症です。

梅毒トレポネーマの菌が体内に侵入すると感染が成立するため、予防にはコンドームを使用して、これらの感染経路を遮断すると良いと考えられています。

しかし、コンドームに覆われていない部位から感染する可能性もあり、使用したからといって100%感染を防ぐのは難しいようです。

他にも、オーラルセックスやアナルセックスなどの性的接触も梅毒に感染する危険性を高めてしまう行為とされています。

このような感染リスクを減らすためには、コンドームの使用は基本ですが、相手の健康状態を確認するなどの対策も欠かせません。

そして、梅毒の疑いがある場合や感染リスクがある行為をした場合は、検査を受けて感染拡大を防ぐ必要があります。

梅毒は正しい知識と感染対策で予防できる場合もあり、日頃からの対策を欠かさないようにすると良いでしょう。

女性が梅毒に関する知識を持つと異常に気づき早期発見ができる

梅毒の初期症状は、性器や口腔などにしこりができますが、これは痛みを伴わない場合が多いようです。

そして、時間の経過とともに自然に症状が治ってしまい、発見が遅れて病状を進行させたり感染を拡大させたりするといわれています。

梅毒の病状はゆっくりと進行していきますが、適切な治療を行わないと完治はせず、重症化する危険性があるため早期発見が大切です。

とくに女性の場合は、大陰唇や小陰唇にしこりなどの症状があらわれる場合が多いとされており、違和感が感じたときは放置せずに早めに受診を検討しましょう。

症状がでていない場合でも感染の可能性がある行為をした人は、定期的な検査の実施が推奨されています。

梅毒は治療をしないと治らない病気のため、一度症状が落ち着いても心当たりのある人は検査を受けてください。

早期発見と適切な治療によって、重症化や感染拡大の予防につながります。