近年、女性の性感染症患者は増加しており、性行為の若年化もあって10〜20歳代の若い世代に多い状況です。

性感染症は一度の性行為で感染する可能性があり、性経験がある人は誰でもうつる危険があります。

SNSの普及も感染拡大の原因ではありますが、若い世代の性感染症に対する知識不足や認識の甘さも原因の1つです。

さらに、女性は見えない部位に病変が現れたり男性に比べて症状が軽微であったりするため、発見が遅れて重症化や不妊を引き起こす危険性があります。

- 性感染症の特徴

- 性感染症の種類

- 重症化する危険性

- 検査方法やタイミング

- 治療法

- 早期発見するためのセルフチェック

- 経過観察の重要性

性感染症は種類によって潜伏期間や症状などに違いがありますが、早期発見で重症化や感染拡大の防止ができるため、知識の習得が必要不可欠です。

性感染症は誰でも感染する可能性があり放置すると重症化の恐れがある

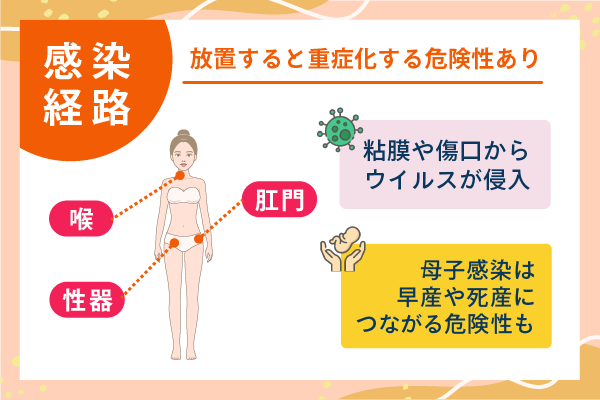

性感染症とは、感染した人との性的接触などによって性器や肛門の粘膜や傷口から細菌やウイルスが侵入して、体にさまざまな影響を与える病気のことです。

しかし、どの病原体も一度の性的接触で感染する可能性があり、放置すると重症化や感染が拡大する危険性があります。

感染の伝播経路は、以下のとおりです。

- 性行為

- オーラルセックス

- アナルセックス

- 母子感染

- 血液感染

性行為以外にも母子感染や血液感染がありますが、血液感染に関しては輸血前に検査を行うため、感染の危険性は低いです。

一方、女性にとって見逃せないのが母子感染ですが、これは母体から胎児に胎盤を通じてうつる場合と産道を通って産まれてくる時にうつる場合の2種類があります。

どちらにしても、胎児に感染すると早産や死産、あるいは何かしらの障害を持って産まれてくる危険性があります。

妊娠に限らず、定期的な検査は早期発見につながるため、以下のような人は検査を受けるのが望ましいでしょう。

- 不特定多数の人と性的接触をした人

- コンドームを使用せずに性行為をした人

- パートナーが感染している人

- 感染していないか不安な人

性感染症は潜伏期間があったり初期は症状が軽微であったりするため、症状がなくても検査を受けて、重症化や感染拡大を防ぐ必要があります。

性感染症の症状は多種多様で、他の病気と間違えたり、とくに女性は症状が軽微であるという特徴から発見が遅れたりする場合があります。

治療の遅れは治療期間の延長や重症化、不妊症を招き、さらに適切な治療をしない限り完治は困難です。

このような重症化や感染拡大を抑制するためにも、性感染症の症状や経過など知識の習得が欠かせません。

性感染症の正しい知識の習得が感染拡大の防止につながる

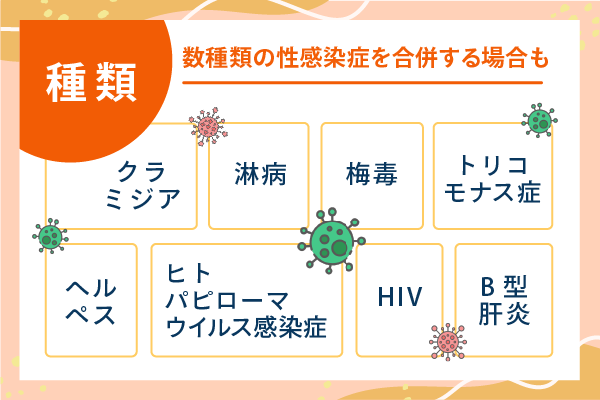

性的接触で感染する病原体は30種類以上ありますが、このうち8種類が性感染症の発症率に関与しています。

8種類の性感染症は、以下のとおりです。

- クラミジア

- 淋病

- 梅毒

- トリコモナス症

- ヘルペス

- ヒトパピローマウイルス感染症

- HIV

- B型肝炎

これらはどれも女性に多い性感染症であり、1種類だけでなく、数種類の性感染症を合併している場合があります。

さらに、一部の性感染症は粘膜を傷つけてHIV感染のリスクを高める可能性があり、早期に適切な治療を行って重篤な感染を防ぐ必要があります。

性感染症は種類によって症状や病態、治療法が異なるため正しい知識が感染拡大の予防だけでなく、不妊や母子感染のリスク軽減にもつながるでしょう。

クラミジア感染は無症状の場合が多いが放置すると不妊症の原因となる

クラミジアは、クラミジア•トラコマチスと呼ばれる細菌感染で起こり、一番よく見られる性感染症です。

性行為によって感染が成立しますが、オーラルセックスなどによる咽頭への感染も多く、喉に症状が出て耳鼻科を受診した際に発見される場合もあります。

潜伏期間は1〜3週間ですが、クラミジアに感染しても女性は症状がない場合が多く、いつ感染したのかを正確に把握するのは困難です。

初期症状はおりものが黄色くなったり量が増えたり、他にも排尿時に痛みがでるなど軽微である一方、多くは子宮頸管に感染して子宮頸管炎を引き起こします。

子宮頸管炎を発症しても自覚症状がない場合が多いですが、放置すると感染が腹腔内に広がり、子宮付属器炎や骨盤内炎症性疾患を発症させて下腹部痛や発熱が起こります。

他にも、骨盤腹膜炎や肝臓周囲に炎症が及ぶと劇症の肝臓周囲炎を発症してしまい、激しい上腹部痛を生じるでしょう。

一方、妊娠している人が感染すると子宮内膜感染を起こし子宮収縮が促されて、流産や早産の危険性が高まります。

無事に出産できたとしても、胎児が生まれる時に産道感染を起こして新生児結膜炎や新生児肺炎を発症する場合があるため、早期の治療が重要です。

血液検査に関しては過去の感染も反映させてしまうため、確定診断には抗原検査などの結果を併用します。

抗原検査や遺伝子学的検査は、感染の危険がある行為をしてから24時間経過すると検査可能ですが、血液検査は4週間経過しないと正確な結果は出ません。

通常は、抗原検査や遺伝子学的検査を行うため、感染の危険がある行為から24時間経過した後に検査を受けてください。

クラミジアの治療は、抗菌薬の内服で完治が可能であり、治療2〜3週間後に再検査を行って効果を確認します。

淋病は完治が可能でありながら感染率が高く耐性菌も多い疾患である

淋病は淋菌と呼ばれる細菌感染によって起こり、クラミジア感染症とともによく見られる性感染症です。

性的接触によって感染しますが、感染力が高く、コンドームを使用せずに性行為を行った場合の感染率は30%に達しています。

さらに、淋菌に感染している人はクラミジア感染症や梅毒、HIV感染症などを合併する可能性が高いのも特徴です。

自覚症状はほとんどないか、あっても黄緑色のおりものが出たりその量が増えたりなど軽微なものが多いです。

他にも子宮頸管炎や尿道炎を起こす場合もあり、子宮頸管炎は無症状の時もありますが、尿道炎では排尿時に痛みが見られます。

感染が広がると卵管炎や骨盤腹膜炎を起こす危険性もあり、発熱や下腹部痛だけでなく、子宮外妊娠や不妊症の原因にもなります。

他にもオーラルセックスやアナルセックスなど性行動の多様化によって、咽頭や直腸への感染も増えており、喉や排便時の痛みなどの症状が見られます。

検査は子宮頸管に綿棒を挿入して粘膜や膣分泌物をぬぐって行いますが、下腹部痛などの症状がある場合は、採取した1本の綿棒でクラミジアの検査も併せて行います。

感染の危険がある行為から24時間経過すると検査が可能であるため、不安な場合は24時間経ってから受診しましょう。

淋病は抗菌薬を1回静脈注射すると治癒可能ですが、耐性菌が多い疾患であり、治療2〜3週間後に完治したかの確認が必要です。

梅毒は放置すると重症化するが治療によって完治が可能な感染症である

梅毒は梅毒トレポネーマと呼ばれる細菌感染によって起こり、感染した部位だけでなく、全身に症状が現れて重症化する危険性がある性感染症です。

性的接触や感染した母親の胎盤から胎児へうつりますが感染力が高く、1回の性行為で約30%、母子感染では60〜80%の確率で感染します。

梅毒症状の経過は、以下のとおりです。

| 経過 | 期間 | 症状 |

|---|---|---|

| 第1期 | 3週間〜3ヶ月 | ・しこり ・硬性下疳 ・リンパ節腫脹 |

| 第2期 | 3ヶ月〜 | ・手のひらや足底にバラ疹と呼ばれる斑点 ・口腔や咽頭粘膜の腫れ ・陰部に薄紅色のイボ |

| 潜伏期 | 3年〜数年 | ・症状なし |

| 第3期 | 10年以上 | ・脳や心臓などあらゆる臓器が腫脹 |

女性の感染初期は、膣の中や大小陰唇にしこりができるなど、症状が軽微で痛みや痒みを感じない場合が多いです。

そのため女性は病気に気づくのが難しいですが、第1期と第2期の感染から1年以内は感染力が高い時期であり、感染拡大が起こります。

梅毒は症状の消失や出現を繰り返して進行していき、潜伏期に入ると症状は消失して感染力も低下しますが、体内で梅毒トレポネーマは活動を続けています。

そして、10年以上が経過すると脳や心臓などあらゆる臓器に腫瘍が現れて、最悪の場合は命を落とす恐れがあるため早期治療が大切です。

さらに妊婦が梅毒に感染していると胎盤を通じて胎児へうつり流産や死産、あるいは感染した状態で産まれてくる先天梅毒となり、子供に発疹や骨の異常が出る可能性があります。

感染の有無を調べるには血液検査が行われますが、原因菌に対しての抗体を調べる検査のため、感染したとされる時期から1ヶ月経過しないと正確な結果は出ません。

検査で陽性となった場合は、ペニシリンの投薬治療を行いますが、早期に治療を開始すると完治は可能です。

トリコモナス症は性的接触以外にタオルなどからもうつる病気である

トリコモナス症とは、トリコモナス原虫と呼ばれる寄生虫の感染によって起こり、日本では減少傾向にある性感染症のことです。

他の性感染症では若い女性に多い特徴がありますが、トリコモナス症に関しては中高年など幅広い年齢層の人が感染します。

感染経路も性行為のみでなく、タオルや下着から感染する場合があり、性交渉の経験がない人もトリコモナス症を発症する危険性があります。

しかしトリコモナス症は男性よりも女性に症状がしばしば見られ、重症になると外陰部や会陰部の疼痛、排尿時に痛みを感じる場合があります。

検査は、おりものを顕微鏡で観察して活発に活動しているトリコモナス原虫の確認を行い、寄生虫が少ない場合は培養の検査を行います。

検査可能なタイミングは、感染の危険がある時から24時間以上経過後です。

性器ヘルペスは再発を繰り返し治療をしても完治しない性感染症である

性器ヘルペスは単純ヘルペス1型または2型のウイルス感染によって起こり、薬による完治が難しく、再感染率も高い性感染症です。

初発感染は性的接触で感染しますが一度感染するとウイルスが完全に体から排除されず、ストレスや睡眠不足などが原因となり、免疫力が落ちた時に再発を繰り返します。

感染経路は性的接触が主であり、女性に単純ヘルペスの抗体がない場合は約30%の確率で感染するなど、感染率は高いです。

性的接触以外にも、タオルなどからうつったり母子感染があったりしますが、母子感染では分娩時に産道で感染を引き起こします。

新生児が母子感染でヘルペスに感染すると皮膚などに症状が限局する場合がある一方、脳炎などの中枢神経系にまで感染が及ぶ時もあり、重症例では予後が悪いです。

日にちが経つとその水疱が破れて潰瘍になり、痛みも生じ、さらに症状がひどくなると排尿困難や歩行困難が引き起こされます。

一方、再発した時は初感染よりも症状が軽く、水ぶくれなども小さい傾向があるため治療期間も短くなるのが一般的です。

検査は医師による視診と潰瘍から採取した分泌物を培養してウイルスを特定しますが、血液検査によって抗体を調べる場合もあります。

しかし、血液検査では単純ヘルペス感染歴があると陽性になったり、初感染でも日にちが経たないと正確な結果が出なかったりするため診断には用いられません。

抗ウイルス薬によって完治はしませんが、早期の治療開始は症状の悪化を抑え、治療期間の短縮につながります。

尖圭コンジローマは特徴的なイボができて容易に再発する感染症である

尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス6型と11型の感染によって起こり、ワクチンが予防に効果のある性感染症です。

性的接触や母子感染によってうつるウイルスであり、性経験のある女性の50%以上が一度は感染するとされていますが、全員が発症するわけではありません。

症状が現れるのはストレスや睡眠不足など免疫力が低下した時であり、潜伏期間は3週間〜3ヶ月程度ですが、8ヶ月後に病変がでる場合もあります。

女性の初期症状は膣など見えない部位にイボができる場合があり、自覚症状も乏しいため発見が遅くなるとイボは徐々に増大して数も増えます。

妊娠すると病変がなかった人でも新たにイボができたり、非妊娠時より容易に増大したりする可能性がありますが、その原因は女性ホルモンの変化によるものです。

イボの特徴には、以下のようなものがあります。

- 表面がざらざらしたイボ

- イボの先端が尖っている

- ニワトリのトサカやカリフラワー様の形

- 淡紅色や褐色

尖圭コンジローマは、性器や肛門にこのような特徴的なイボができるため、比較的容易に鑑別が可能です。

検査可能な時期は、他の性感染症と違いウイルスを調べる検査は基本的にしないため、症状が出現した時に受診する必要があります。

治療は病変部に塗り薬を塗布したり外科的に切除したりしますが、これは病変に対する治療であり、ウイルス自体を排除するものでないです。

妊婦の場合は、出産までにイボの治療を終わらせておくと産道感染のリスクを減らせ、母子感染によって起こる若年性再発性呼吸器乳頭腫症の発症を予防できます。

若年性再発性呼吸器乳頭腫症とは、産まれてきた子供の喉や気管などに乳頭腫ができて、気道閉塞や呼吸困難を引き起こす病気のことです。

乳頭腫を切除しても再発をくりかえす疾患であり、出産までに産道のイボを切除して母子感染のリスクを減らす必要があります。

尖圭コンジローマはウイルス自体を排除するのが難しく、再発するリスクが高いため治療が終了しても3ヶ月は経過観察を行い、病変の有無を確認します。

性感染症では1つの感染をきっかけに他の感染症も見つかる場合がある

これら以外にも性感染症はありますが、HIVやB型肝炎などは適切な治療を行わないと命を落とす危険がある性感染症です。

性的接触や血液を介して感染しますが、B型肝炎は非常に感染力が高く、さらにHIVを合併している時はB型肝炎から肝硬変や肝臓がんを発症する危険性が高くなります。

性感染症は1つの感染がきっかけとなり、他の感染症も合併している場合が少なくありません。

そのため、治療を受けても症状がなかなか改善しない時に再度検査を行うと、他の性感染症が判明する場合があります。

しかし、女性は膣など体の外からみえないところに病変ができたり、症状が軽微であったりするため発見が遅れる場合があります。

性感染症は治療をしないと完治は難しいため、軽微でも症状の出現や感染の危険がある行為をした時は、早期に検査を受ける必要があります。

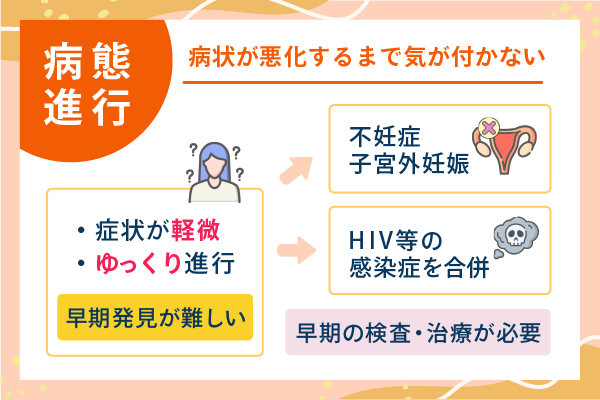

性感染症はゆっくり症状が進行して重症化する危険がある

女性の性感染症は痛みなどの症状がない時が多く、症状があっても軽微であり、感染に気づかない場合があります。

症状がでる部位はどの性感染症においても性器や肛門、喉などさまざまであり、これはオーラルセックスやアナルセックスなど性的接触の多様化が関係しています。

潜伏期間や症状は性感染症の種類によって違いますが、共通するのはいきなり重症化するわけではなく、ゆっくり進行する点です。

そのため、早期発見や治療が難しく、病状が悪化して不妊症や子宮外妊娠を引き起こしたり感染拡大させたりする可能性があります。

さらに、性感染症は粘膜に炎症を起こして、HIVや他の感染症を合併するリスクを高める場合もあります。

性感染症は種類によって検査方法や実施可能なタイミングに違いがある

女性の性感染症は、初期症状が軽微なものや無症状の場合が多く、さらに類似した症状もあるため検査をしないと病気の特定は困難です。

検査を行って病気の種類を特定しないと適切な治療が受けられず、重症化や感染拡大を引き起こす可能性があります。

性感染症の検査は症状がある人は当然ですが、症状がなくても受けられるため、以下のような人は定期的に検査を受けるのが望ましいです。

- 不特定多数の人と性的接触をした人

- パートナーが感染した人

- 感染の危険がある行為をした人

症状がある場合に病院を受診した際は、感染症の種類を特定するための詳しい問診や医師による視診が行われ、その後に検査が実施されます。

一方、症状がない場合は複数の病原体を同時に検査できる機械を使用して、感染症の種類を特定していきます。

性感染症の検査方法とタイミングには、以下のようなものがあります。

| 疾患 | 検査方法 | タイミング |

|---|---|---|

| クラミジア | 咽頭うがい液膣分泌物血液 | 感染の危険がある行為から24時間経過後 血液検査は4週間経過後 |

| 淋病 | 膣分泌物 | 感染の危険がある行為から24時間経過後 |

| 梅毒 | 血液 | 感染の危険がある行為から4週間経過後 |

| トリコモナス症 | 膣分泌物 | 感染の危険がある行為から24時間経過後 |

| ヘルペス | 病変部の滲出液血液 | 症状出現時 血液検査は感染の危険がある行為から4週間経過後 |

| 尖圭コンジローマ | 視診拡大鏡にて観察 | 症状出現時 |

| HIVB型肝炎 | 血液 | 感染の危険がある行為から3ヶ月経過後 |

検査を受ける時期が早いと偽陰性など正確な検査結果を得られない可能性があるため、検査は可能なタイミングで行う必要があります。

さらに、性感染症は早期発見が難しい時もありますが治療しないと症状は改善しないため、感染の危険がある行為をした人は定期的に検査を受けるのが望ましいです。

性感染症には治療で完治するものと対症療法にとどまるものがある

性感染症は、種類によって治療法は異なりますが、早期の適切な治療によって完治する場合があります。

治療法は、以下のとおりです。

| 疾患 | 治療法 |

|---|---|

| クラミジア | 抗菌薬の経口投与 |

| 淋病 | 抗菌薬の静脈注射 |

| 梅毒 | ペニシリンの経口投与または筋肉注射 |

| トリコモナス症 | 抗原虫剤の経口投与膣錠 |

| ヘルペス | 抗ウイルス薬の経口投与抗炎症剤や鎮痛剤の対症療法 |

| 尖圭コンジローマ | 塗り薬外科的治療 |

| HIVB型感染 | 注射内服 |

性感染症の多くは、原因となる病原体に対して適切な治療を行うと完治可能であり、以下はその代表例です。

- クラミジア

- 淋病

- 梅毒

- トリコモナス症

ただし、これらは治療が遅れると不妊症や子宮外妊娠など重大な合併症を引き起こす可能性があり、早期の対応が重要です。

一方、ヘルペスや尖圭コンジローマは病気そのものの根本的治療はなく、症状を抑える対症療法が中心となります。

さらにHIVやB型肝炎のようなウイルス性感染症は、放置するとエイズや肝硬変など深刻な病態に進行する恐れがあるため、早期に専門医による治療を受ける必要があります。

性感染症の診断には性交歴などの情報を受診時に伝えるのが重要である

性感染症は潜伏期間が長いものもあり、いつ発症したかが分からない場合も多く、感染経路の特定が困難です。

感染経路の特定は、関係する相手にも検査を促せるため、感染拡大の防止につながります。

さらに女性の性感染症は、症状が軽微であったり膣内など見えない部位にも病変ができたりするため、発見が遅れる場合も少なくありません。

感染の危険がある行為をした人は、鏡を使用して体をチェックしたり直接触って確認したりなど、定期的に体に異常がないかを確認する習慣が性感染症の早期発見につながります。

性感染症は治療しても再発する可能性があるため経過観察が必要である

性感染症の検査を受けて陽性になった場合、パートナーも一緒に検査を受けるようにしてください。

自分が感染しているとパートナーも感染している可能性が高く、再感染を防止するためにも、2人一緒に検査や治療を行う必要があります。

さらに、治療中に症状が消失しても自己判断で中断せずに、医師が治癒を確認するまでは通院を続けましょう。

とくに、尖圭コンジローマや性器ヘルペスは免疫力が下がると再発する可能性があり、経過観察を行って症状の出現がないかの確認が行われます。

女性の性感染症による重篤な合併症は早期の治療によって予防できる

女性に見られる性感染症の初期症状は無症状であったり、見えない部位に病変ができたりするため、気づくのが難しいです。

不特定多数の人との性的接触やパートナーが感染している場合など、感染する危険がある行為をした時には、適切なタイミングで検査を受けましょう。

早期発見は適切な治療を受けられるだけでなく、感染拡大も防止できるため、定期的に検査を受けたり自分の体を観察したりして異常がないかの確認が大切です。

一度性感染症にかかるとHIVなど他の感染症も合併する危険性があり、治療を受けても症状が改善しない時は、別の疾患が隠れている場合があります。

さらに多くの性感染症は一度感染しても免疫がつかずに再感染する場合があるため、症状が消失しても医師の許可があるまでは通院を中断せず、経過観察を行うのが望ましいです。

性感染症にはさまざまな種類があり、症状の現れ方や治療法も異なるため、正しい知識の習得が早期発見や適切な治療につながります。