女性にとっておりものは体調や健康状態を映し出す大切なサインのひとつですが、匂いが強くなると不安に感じる場合も少なくありません。

そのため、正しい原因を理解して、日常生活の中で取り入れられる改善方法を知ると健康的な毎日を過ごせるのです。

この記事では、おりものの匂いが気になる原因とその改善方法について解説します。

- おりものの匂いの変化には女性の体内で起こるさまざまな原因がある

- おりものの匂いがきつくなる原因には病気が隠れているケースがある

- 日常生活の中でおりものの匂いを改善するには日々の習慣の見直しが大切である

- おりものの匂いは食生活やストレスなどの生活習慣にも影響される

- おりものの匂いや色など複数の要素を組み合わせて病院に行くべきかを判断する

日常生活の中でおりものの匂いを改善するための対策や、病院に行くべきかを判断するヒントなども具体的にまとめているため、ぜひ参考にしてください。

おりものの匂いの変化には女性の体内で起こるさまざまな原因がある

おりものの匂いが変化する背景には、女性の体内で起こるさまざまな要因が関わっています。

大きな原因のひとつが、ホルモンバランスの変化です。

加えて生活習慣やストレス、睡眠不足なども自律神経やホルモンの分泌に影響を与えて、結果的におりものの状態を左右するのです。

さらに膣内には常に善玉菌である乳酸菌が存在し、外部からの細菌感染を防ぐ役割を果たしています。

しかしストレスや心身の疲れによる免疫力の低下や不規則な生活、抗生物質の服用などによって膣内環境のバランスが崩れると、細菌やカンジダ菌が繁殖する可能性が高まります。

その結果、おりものに異常なにおいを発生させる原因となるのです。

他にも、日常的な衛生習慣も匂いに影響を与えます。

通気性の悪い下着や長時間のナプキン使用、デリケートゾーンを強い洗浄剤で過剰に洗浄するのは膣内環境を乱して、結果としておりものの匂いが変化してしまう要因となるのです。

そのため、体の自然なバランスを意識しながら、適度な清潔習慣を心がけるのが大切となります。

このように、おりものの匂いの変化には生理的な理由と病気のサインの両方が隠れている可能性があります。

自分の体のリズムや生活環境を振り返り、異常が続く場合は早めに医療機関を受診するのが健康につながるのです。

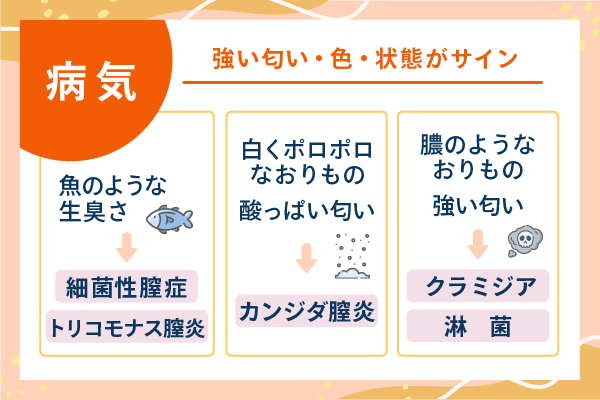

おりものの匂いがきつくなる原因には病気が隠れているケースがある

おりものの匂いが普段よりきつくなる場合、その背景には単なる体調やホルモンバランスの変化のみでなく、病気が隠れているケースがあります。

代表的なものとして、はじめに挙げられるのが細菌性膣症です。

膣内の善玉菌が減少して、代わりに嫌気性菌の増殖により、魚のような強い匂いを伴うおりものが出ます。

症状としては、薄いグレーがかったおりものやかゆみ、軽い不快感などが現れる場合があります。

次に多いのがカンジダ膣炎で、これはカビの一種であるカンジダ菌の増殖により起こり、ヨーグルトのような強い酸っぱい匂いやカッテージチーズのように白くポロポロとしたおりものが特徴です。

さらにトリコモナス膣炎は性感染症のひとつで、泡立った黄緑色のおりものとともに、魚のような生臭い強い匂いを生じるのが特徴です。

症状としてはかゆみや排尿時の痛み、性交時の違和感を伴う場合も多く、放置すると炎症が広がってパートナーにも感染する可能性があります。

他にも、クラミジアや淋菌といった性感染症もおりものの変化に直結します。

これらは初期症状が軽いため見逃される可能性がありますが、進行すると膿のようなおりものや強い匂いが出て、下腹部痛や発熱などを伴う場合もあるのです。

放置すると不妊症や骨盤内炎症性疾患の原因にもなるため、早期の発見と治療が重要となります。

このようにおりものの匂いがきつくなるのは単なる体調の一時的な変化ではなく、病気のサインである可能性が少なくありません。

症状が続いたり、匂いや色、状態などがいつもと違うと感じたりした場合には自己判断せずに医療機関を受診して適切な検査と治療を受けるのが健康を守る第一歩となります。

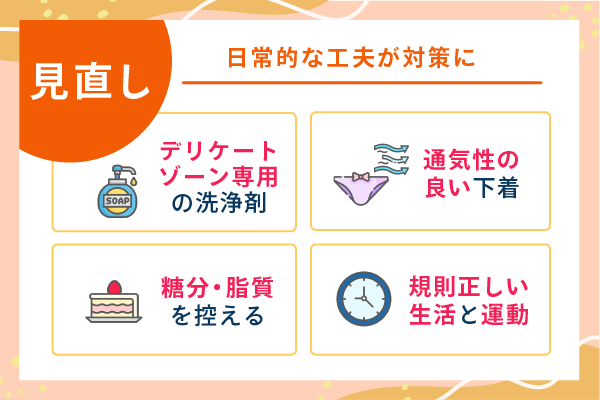

日常生活の中でおりものの匂いを改善するには日々の習慣の見直しが大切である

おりものの匂いを改善するには、日常生活の中でできる習慣の見直しが大切です。

はじめに、デリケートゾーンを清潔に保つのが基本となります。

石けんや強い洗浄剤で洗いすぎると膣内の善玉菌まで減少してしまい、かえって匂いの原因になる場合があります。

そのため、ぬるま湯でやさしく洗ったり、デリケートゾーン専用の低刺激な洗浄剤を使ったりするのが望ましいでしょう。

次に、通気性の良い下着を選ぶのも重要です。

ポリエステルやアクリルなどの化学繊維は蒸れて菌が繁殖する可能性があるため、綿素材の下着を選ぶと清潔を保てます。

さらに汗をかいたり、長時間同じ下着を身に着けたりする場合も匂いの原因になるため、こまめな着替えの心がけが大切です。

他にも、食生活や生活習慣の改善もおりものの匂い対策に効果があります。

糖分や脂質の多い食事は膣内環境を乱す要因となるため、野菜や発酵食品、食物繊維を積極的に取り入れて膣内環境を整えるのが大切です。

水分もしっかり取ると代謝が促進されて、体内の老廃物が排出され、結果的に匂いの軽減につながります。

睡眠不足や過度なストレスもホルモンバランスを乱して、おりものの状態に影響を与えるため、規則正しい生活リズムを意識するのが重要です。

加えて、適度な運動習慣も体全体の血流や免疫力を高めて、膣内環境を良好に保つ助けとなります。

このように日常生活の中で以下の4つを意識して整えるのは、おりものの匂いを軽減して、健康的な状態を保つために欠かせません。

- 清潔

- 通気性

- 食生活

- 生活リズム

日々の小さな習慣の積み重ねが大きな改善につながるため、自分に合った工夫を取り入れて継続するのが大切です。

おりものの匂いは食生活やストレスなどの生活習慣にも影響される

おりものの匂いは単に体調や病気のみでなく、日々の生活習慣によっても左右されます。

特に食生活の内容は、膣内環境に直接影響を与えます。

以下のような糖分や脂肪の多い食事を続けると腸内フローラが乱れて、その結果膣内の善玉菌の減少にもつながり、匂いが強くなるリスクが高まるのです。

- 牛肉

- 豚肉

- バター

- 揚げ物

- ジャンクフード

一方で、以下のような発酵食品は乳酸菌を補って、膣内環境を整える助けとなるため、匂いの改善に役立ちます。

- ヨーグルト

- 納豆

- キムチ

- みそ

- 漬物

さらに、水分不足もおりものの匂いに影響します。

体内の水分が不足すると老廃物の排出が遅くなり、体臭やおりものの匂いが強くなる原因となるため、こまめな水分補給が重要です。

特にカフェインやアルコールは利尿作用が強く、体を乾燥させる可能性があるため、過剰摂取は避けてください。

他にも、強いストレスは自律神経やホルモンバランスを乱して、膣内の善玉菌と悪玉菌のバランスに悪影響を及ぼします。

これにより、普段は感じないような匂いが強まったり、おりものの質が変化したりする場合があります。

ストレス対策としては、具体的に以下のような取り組みが効果的です。

- 十分な睡眠やリラックスできる時間を持つ

- ウォーキングやヨガなど、適度な運動で心身を整える

- ストレッチをして筋肉のコリをほぐす

- 好きな音楽を聴いてリラックスする

- バランスの取れた健康的な食事を取る

加えて、生活リズムの乱れもおりものの匂いを悪化させる原因となります。

毎日の睡眠と食事のリズムを整えるのは、おりものの匂いの予防にも効果的です。

このように、おりものの匂いは生活習慣と密接に関わっています。

食事やストレス管理、生活リズムといった要素を見直すと、匂いの改善のみでなく女性の体全体の健康維持にもつながります。

おりものの匂いや色など複数の要素を組み合わせて病院に行くべきかを判断する

おりものの匂いが気になるとき、早急に病院に行くべきかを迷う人は少なくありません。

おりものはホルモンの変化や体調によって日常的に多少の変動があり、その変化が必ずしも異常と結びつくものではないケースもあります。

しかし、いくつかのポイントを押さえておくと受診が必要かどうかを判断できます。

はじめに、注目すべきなのはおりものの匂いの種類や強さです。

普段よりも明らかに強い悪臭、特に魚のような生臭さや腐敗臭を感じる場合は、細菌性膣症や性感染症などの病気が疑われます。

甘酸っぱい匂いやカビ臭さが続く場合も、カンジダ膣炎の可能性が考えられます。

おりものの匂いが急激に変化したり、長期間改善しなかったりする場合には早めの受診が必要です。

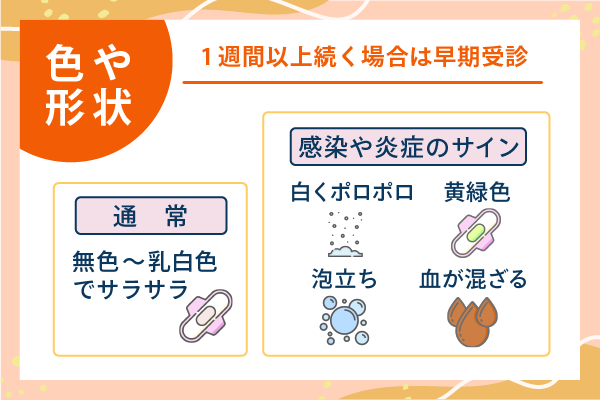

次に、おりものの色や形状の変化の確認も重要となります。

以下のような色や形状が続く場合は単なる体調の変化ではなく、感染や炎症のサインの可能性があります。

- 白くポロポロしたカス状

- 黄緑色

- 泡立ちのある状態

- 血が混ざったような色

さらにデリケートゾーンのかゆみや痛み、下腹部の違和感などの症状を伴っているかどうかも重要な判断材料です。

放置すると炎症が広がり、不妊症や骨盤内炎症性疾患につながるリスクもあるのです。

他にも、症状の持続期間も受診の目安になります。

数日程度で自然に改善する軽度の変化なら様子を見ても構いませんが、1週間以上続く場合や悪化している場合は、可能な限り早めに医療機関を受診するのが重要です。

このようにおりものの匂いが一時的な体調の変化か病気のサインかを見極めるには、匂いの種類や色、症状の有無といった複数の要素を組み合わせての判断が大切となります。

自己判断で放置するよりも、少しでも不安がある場合には医療機関に相談するのが、健康を守るために最も確実な方法といえます。

おりものの匂いの原因と改善方法の正しい理解により健康的な毎日を過ごせる

おりものの匂いはホルモンバランスの変化や生活習慣、さらには病気のサインによって変化します。

そのため、原因を正しく理解して適切な改善方法を知っておくのは、心身の健康を保つうえで非常に大切となります。

排卵期や生理前後に匂いや量が変化するのは生理的な現象ですが、強い匂いが続く場合には医療機関の受診が必要です。

さらにストレスや不規則な生活などで膣内環境が乱れると、細菌性膣症やカンジダ膣炎、性感染症などを引き起こす場合があります。

他にも十分な睡眠や適度な運動も免疫力を高め、匂いの改善に役立ちます。

体からのサインを正しく受け止めて、生活習慣を整えながら必要に応じて専門医に相談すると、健康的な毎日を過ごせます。