カンジダ症とは、真菌の一種であるカンジダ属によって引き起こされる感染症のことで、身体のさまざまな部位で発症します。

中でも外陰部カンジダ症は、女性の約75%が経験するため、一度はネットなどで調べる機会もあるのではないでしょうか。

特に膣カンジダ症は、強いかゆみを伴うため、日常生活にストレスを与えてしまう原因です。

本記事では、カンジダ症の正しい治療法と再発予防の方法を、医学的根拠をもとに説明します。

- カンジダ症はカンジダ菌によって発症し、免疫力の低下が関係している

- 性別や年齢を問わず、発症する可能性がある

- 主な発症部位は、皮膚や粘膜、消化管や生殖器など

- カンジダ症の診断では、培養検査や血液検査が行われる

- 治療には抗真菌薬の塗布や内服が行われる

- 再発予防には、衣類や食事、生活習慣の見直しが重要

- 発熱や痛みがあったときは、病院受診のタイミング

ネット上の情報をもとに、自己判断で誤った対処法をしてしまい、状態を悪化させてしまう人も少なくありません。

本記事を読んで、根拠に基づいた正しい情報を理解して適切な対応をしましょう。

カンジダ症は基本的な知識の正しい理解が大切

カンジダ症の正しい治療法と再発予防の方法を知るうえで、そもそもカンジダ症とは何なのかを正しく理解する必要があります。

以下では、カンジダ症とはどのような疾患なのか、発症する主な原因とリスク因子は何なのかを簡単にまとめました。

先述した通り、特に外陰部カンジダ症は女性の多くが罹患しており、これまで発症した経験がない人にも重要な内容です。

外陰部カンジダ症は、性交渉でパートナーにうつる可能性もあります。

よって、女性に限らず男性にも、本内容の理解が求められます。

参考:

Vulvovaginal candidosis

Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America

医学的な根拠をもとにカンジダ症はどのような疾患かを知る

最初に、カンジダ症はどのような疾患なのかを、根拠をもとに説明します。

カンジダ症の原因は真菌の一種である、カンジダ菌によって引き起こされます。

真菌とはカビやキノコ、酵母などの仲間のことで、普段から身の回りや体の中にも存在している微生物の1つです。

この日頃から身体に存在している菌を、常在菌といいます。

常在菌は外から体内に入ってきた悪い菌から身体を守ったり、ビタミンB群やビタミンKといった栄養素をつくる働きを手伝ったりと、人の健康維持に欠かせない大切な存在です。

しかしこの常在菌は、免疫力低下や抗生物質の使用などをきっかけに、異常に増殖して感染症を引き起こしてしまう可能性があります。

カンジダ症は、この異常増殖によってカンジダ菌が増えすぎてしまい発症する仕組みです。

このカンジダ症は年齢や性別を問わず発症し、乳児のオムツかぶれの一部も、カンジダが関与しているといわれています。

参考:

Role of the Microbiota in Immunity and inflammation

CDC「Candidiasis Basics」

Microbiological Aspects of Diaper Dermatitis

カンジダ症が発症する主な原因とリスク因子を確認する

先ほど常在菌が異常増殖する理由については簡単に触れたものの、カンジダ症が発症する主な原因とリスク因子について、より詳しく説明します。

カンジダ症が発症する主な原因は、以下です。

| 原因 | 理由 |

|---|---|

| 免疫力の低下 | 免疫はカンジダ菌のような常在菌が増えすぎないように常に監視しています。風邪やがん治療、高齢化などで免疫力が落ちると、この監視が弱まりカンジダ菌が増殖します。 |

| 抗生物質の使用 | 抗生物質は細菌を殺す薬であるため、体内の善玉菌まで殺してしまう可能性があります。とくに腸内や膣内の乳酸菌などが減ると、カンジダ菌が勢力を増して、異常増殖します。 |

| ステロイド剤の使用 | ステロイドには免疫を抑える作用があり、免疫の働きが低下すると、カンジダ菌の増殖を許してしまう可能性があります。 |

| 生活習慣 | 睡眠不足によるストレスは免疫力の低下を招いてしまいます。通気性の悪い下着などの着用も、カンジダ菌は湿気の多い温かい環境を好むため、増殖の原因となります。 |

| ストレス | 過度なストレスは免疫力の低下を招き、その結果カンジダ菌が増殖してしまいます。 |

特にストレスや生活習慣は、個人の努力で改善できる部分も多いです。

参考:

Gastrointestinal colonisation and systemic spread of Candida albicans in mice treated with antibiotics and prednisolone

Stress — mechanisms of immunosuppression

Current patient perspectives of vulvovaginal candidiasis: incidence, symptoms, management and post-treatment outcomes

カンジダ症の代表的な症状と診断方法を知る

では次に、カンジダ症の代表的な症状と診断方法について説明します。

反対に、ここで正しい情報を理解しておかなければ、自己判断による誤った対処法をしてしまう可能性があります。

誤った対処法は症状の悪化や再発の悪循環を招くため、以下内容をしっかり確認しましょう。

ただし、正しい情報を得たからといって自分の判断を過信せず、正確な診断のためにも医療機関を受診する重要性は頭に入れておいてください。

カンジダ症の主要な症状を身体部位別に理解する

ここでは、カンジダ症の発症部位別に、発現する症状をまとめました。

カンジダ症は、日頃から人の身体のいろいろな箇所に存在しているため、発症部位もさまざまです。

発症部位に関わらず、共通した症状はあるものの、現れる部位によって異なる症状も勿論存在します。

特に外陰部や口の中、爪や皮膚に発症したカンジダ症の症状は、以下です。

| 部位 | 主な症状 | 好発状況 |

|---|---|---|

| 外陰部 | ・かゆみ ・赤くなったり、ヒリヒリしたりする ・白いポロポロ状のおりもの | ・妊娠中 ・抗生物質の使用後 ・生理前 |

| 口の中 | ・舌や頬の内側に、白い苔のようなものがつく ・口内の痛み ・味がよくわからなくなる ・飲み込みが困難になる | ・高齢者 ・免疫力の低下 ・ステロイド吸入薬の使用 |

| 爪や爪の周囲 | ・爪の生え際が赤く腫れる ・押すと痛い ・膿が出る ・爪がボコボコになったり、色が変わったりする | ・水仕事 ・湿った手 |

| 皮膚 | ・赤くただれ湿った発疹ができる ・かゆみ・小さなブツブツが周りに出る | ・わきや股、お尻のすき間など、ムレる場所 |

カンジダ症の共通した症状としては、かゆみや痛み、赤みなどがあります。

なぜこれらが共通するのかというと、カンジダ菌が増殖すると菌糸を形成して、粘膜や皮膚に入り込むためです。

粘膜や皮膚に菌糸が入り込むと、身体の中では異物を排除しようと防御反応が起こります。

この防御反応は炎症を伴うため、かゆみや痛み、赤みといった症状が共通して現れるのです。

参考:

Virulence factors of Candida albicans

Immune defence against Candida fungal infections

医療機関で行われる診断方法と検査内容を確認する

症状が現れて病院を受診するときには、どのような診察や検査が行われるのかを、次にまとめました。

実際に実施される検査や診察内容が分からないと、病院に行くのが不安になったり、億劫になったりするかもしれません。

スムーズに診察と検査を終えられるように、以下で確認しておくと良いでしょう。

- 問診

- 視診

- 顕微鏡検査

- 培養検査

- 必要に応じて行う追加検査

最初に問診では、以下のような内容を医師から確認されます。

- かゆみや痛み、赤みや白いかたまりなどの症状について

- いつから始まったのか

- 繰り返しているのか

- 性交渉について

- 妊娠の有無

- 最近の抗生物質やステロイド薬の使用

- 通気性の悪い下着の着用や、水仕事などの生活習慣について

- 糖尿病やがん治療、HIVなどの病気があるか、あったか

次に視診では、医師が直接観察して、以下を確認します。

| 部位 | 観察内容 |

|---|---|

| 膣や外陰部 | ・赤み ・白いおりもの ・腫れ ・ただれ |

| 口の中 | ・舌や口内の白い苔がないか |

| 爪まわり | ・腫れ ・膿 ・爪の変形 |

| 皮膚 | ・赤く湿った発疹 ・小さなブツブツ |

顕微鏡検査では、綿棒や器具でおりものや口内の白い苔、はがれ落ちた皮膚の欠片などを採取します。

それをスライドガラスに塗って顕微鏡で観察し、カンジダ菌がいないかを確認する流れです。

通常、数分〜15分程度で検査結果を確認できます。

培養検査は同じように採取した検体を、特殊な培地で2~7日間程度培養して、菌の種類を同定します。

その他、必要に応じて血液検査などの追加検査を行います。

血液検査は特に、全身性のカンジダ症が疑われるときに、以下項目を確認します。

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| β-Dグルカン | 真菌感染のマーカー |

| 血液培養 | カンジダ血症の確認 |

| 白血球数・CRP | 感染に伴う炎症の確認 |

参考:

Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021

日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン2019

効果的な治療を行うためにカンジダ症の治し方を正しく理解する

病院で実施する検査について理解した後は、実際の治療法についても確認していきます。

検査方法と同様に治療方法についても理解しておくと、実際治療するときに、よりスムーズに進められます。

さらに、治療方法の正しい理解は、治療効果をしっかり得るうえでも重要です。

治療方法を正しく把握せず、なんとなくで治療してしまうと、誤った投与方法や管理方法で対応してしまう可能性があります。

以下内容を正確に理解して、治療効果を最大限に得ましょう。

医療機関で行われるカンジダ症の標準的な治療方法を理解する

医療機関で行われる、標準的なカンジダ症の治療には、抗真菌薬の投与があります。

抗生物質は細菌を対象とした治療薬であり、カンジダ菌などの真菌には効果が得られないため、カンジダ症の治療には抗真菌薬を使用します。

抗真菌薬の投与方法は、皮膚や粘膜など身体の表面に直接使用する外用薬と、飲み薬の2種類が主流です。

基本的に軽度の外陰部カンジダ症、皮膚や口の中のカンジダ症には、外用薬が使用されます。

一方で中等度以上であったり、外用薬が効かなかったりする場合は、内服薬が選ばれます。

抗真菌薬は正しく使用されないと、その効果が十分に得られないため、以下に適切な使用方法をまとめました。

| 薬剤の種類 | 使用方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 塗り薬 | ・通常は1日1〜2回、塗る場所を清潔にしてから使用する。 | ・菌が残っている可能性があるため、症状がなくなってからも指定された期間は使い続ける。 ・かゆみや赤みのある部位に薄く広げて塗る。 |

| 膣錠 | ・1錠を清潔な手で挿入する。 | ・寝る前に深く挿入すると、吸収率が上がる。 ・下着が汚れないように、ナプキンを併用する。 |

| 飲み薬 | ・指定された回数と時間を厳守して内服する | ・自己判断で中止しない |

抗生物質と同様に、抗真菌薬を使用するときの1番のポイントは、症状が改善しても指定された期間は使用し続ける点です。

たとえ自覚症状がなくなったとしても、真菌は体内に残っている可能性があり、自己判断で中断するとカンジダ菌の再増殖を招きます。

カンジダ症をしっかり治すためには、医師の指示に従った治療が必要です。

市販薬や自己判断による誤った治療のリスクを正しく認識する

カンジダ症の治療では、市販薬の使用や自己判断で誤った治療をするのは厳禁です。

たとえば、自己判断で外陰部カンジダ症と断定して、市販薬を使用した場合には以下のリスクがあります。

- 原因がカンジダ菌ではなかった場合、症状が悪化する

- 細菌性膣炎や性感染症であった場合、適切な治療が遅れて症状が進行する

- そもそも効果が得られない

病院に行くのが面倒という理由で自己判断で対応していると、むしろ病状を悪化させて治療期間が伸びてしまう可能性があります。

適切な治療を受けるためには、専門家である医師から必ず正確な診断を受けなければなりません。

参考:Epidemiology of Invasive Candidiasis: a Persistent Public Health Problem

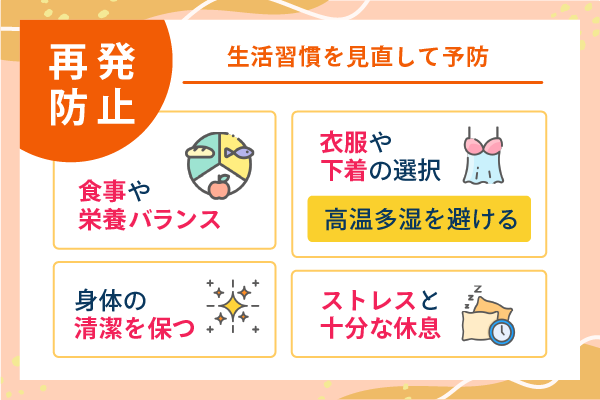

カンジダ症の再発を防ぐために必要となる生活習慣の見直しを行う

カンジダ症の再発を防ぐためには、気を付けたり見直したりしなければならない生活習慣があり、具体的には以下です。

- 食事や栄養バランス

- 衣服や下着の選択

- 身体の清潔を保つ

- ストレスと十分な休息をとる

つまり、これらの環境の排除が、カンジダ症の再発を防ぐポイントです。

日常の小さな工夫から個人でできるものも多いため、ストレスにならない程度に、少しずつ始めていくのが良いでしょう。

カンジダ症になってしまった経験がある、今後カンジダ症になりたくない、という人は

以下内容を確認して生活習慣を振り返ってみてください。

カンジダ症の再発予防に役立つ食事や栄養バランスを整える

1つ目のポイントは、食事や栄養バランスを整えます。

食事や栄養バランスを整えるといっても、ざっくりとしているため、カンジダ症の再発予防において特に重要な点を以下にまとめました。

- 糖質の摂取量を管理する

- 乳酸菌や発酵食品を摂取する

- 腸内環境を改善させて、免疫力を強化する

カンジダ菌は糖質をエネルギー源として増殖するため、糖質の摂取量管理は、カンジダ菌のエネルギー源を制限して異常増殖を防ぎます。

乳酸菌や発酵食品は、腸の中や膣内を酸性の環境にして、カンジダ菌の増殖を抑える役割があります。

他にもカンジダ症の再発予防に重要な要素として、腸内環境の改善があります。

腸内環境は免疫力と関係しており、腸内細菌のバランスが乱れると、免疫力の低下を招きます。

参考:

Probiotic Lactobacillus dose required to restore and maintain a normal vaginal flora

Interactions between commensal fungi and the C-type lectin receptor Dectin-1 influence colitis

Limited effect of refined carbohydrate dietary supplementation on colonization of the gastrointestinal tract of healthy subjects by Candida albicans

衣服や生活環境の見直しで再発リスクを軽減する

2つ目のポイントは、衣服や生活環境の見直しです。

具体的には、以下の工夫がカンジダ症の再発リスクを軽減させます。

- 通気性の良い衣服や下着を選ぶ

- 身体を清潔に保つ

- ストレスの管理と十分な休息をとる

カンジダ菌は湿った環境や高温、通気性の悪い環境で増殖するため、締めつけが強く蒸れてしまう下着の使用は避ける必要があります。

身体の清潔保持は、感染を防ぐための基本であり、毎日の入浴やシャワーで皮膚や粘膜を清潔にするのが重要です。

ただし過度な洗浄は、大切な常在菌まで洗い流し、かえって菌のバランスを崩してしまいます。

ストレスと十分な休息の重要性については、先述してきた内容から想像できるでしょう。

身体の免疫力を保つためにも、休憩やリラックスの時間をとり、心や身体の疲れをためこまない工夫が求められます。

参考:

Vulvovaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology and risk factors

To ‘douche’ or not to ‘douche’: hygiene habits may have detrimental effects on vaginal microbiota

カンジダ症に関連する他の疾患や誤診の可能性を知り適切に対応する

カンジダ症の症状が発現したときに、自己判断で対処をするのは勧められないと説明してきた通り、カンジダ症の診断には誤診の可能性も少なくありません。

カンジダ症でみられる赤みや痛み、かゆみなどの症状は、他の疾患でも共通している症状であるためです。

さらにカンジダ症は、免疫力が低下した状態で起こるケースが多いため、根本の原因として免疫力低下に関連した疾患が潜んでいる可能性もあります。

大前提として、専門医の診断を受ける必要性は変わらないものの、自分自身でも体調変化を意識します。

以下では、カンジダ症に類似した症状を持っている疾患や、カンジダ症の裏に潜んでいる病気について簡単にまとめました。

内容をしっかり確認して、早期発見と早期治療に努めましょう。

類似症状を持つ他の疾患を正しく区別し適切な診療を受ける

カンジダ症に似た症状を持つ疾患には以下があり、正しく区別して適切な診療を受ける必要があります。

| 細菌性膣炎 | トリコモナス症 | 性器ヘルペス | 接触性皮膚炎 | カンジダ症 | |

|---|---|---|---|---|---|

| おりもの | 灰色から白色の水っぽいおりもの | 泡状の黄緑色〜黄白色のおりもの | 基本的に変化なし | 基本的に変化なし | 白くてポロポロ、ヨーグルト状 |

| 臭い | 魚の腐ったようなにおい | 強い悪臭 | 基本的に変化なし | 基本的に変化なし | 少ない |

| かゆみや痛み | かゆみは軽度 | 強い、性交痛もあり | 触れると強い痛みや熱感がある | ひび割れや湿疹ができると痛みを感じる | かゆみが強い |

| その他 | 排尿時の違和感や痛みがある | 外陰部に小さな水ぶくれや潰瘍、排尿時の痛み、足のつけ根のリンパ節の腫れがある | 最初はかゆみだけの場合が多く、長引くと湿疹やただれを伴う |

専門家ではない人が、これらの知識だけでカンジダ症と他の疾患を鑑別するのは困難です。

参考:

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト

Trichomoniasis: Challenges to Appropriate Management

Bacterial vaginosisA practical review

Allergic Contact Dermatitis of the Vulva

繰り返すカンジダ症に隠れる基礎疾患や体質的要因を理解する

カンジダ症の治療をしても、残念ながら再発してしまう人は一定数存在し、その原因には基礎疾患や体質的な要因が潜んでいる可能性があります。

基礎疾患として予測されるものは、以下です。

- 糖尿病

- 免疫不全疾患

カンジダ菌は糖質をエネルギー源として増殖するため、糖尿病のように血液中のブドウ糖が多い人は、カンジダ菌が増殖する可能性が上がります。

加えて、血糖値が高い状態は免疫力を低下させるため、カンジダ症の発症と予後の悪さに関連します。

原因としてはエイズや抗がん剤治療、自己免疫疾患などがあり、極端に免疫力が低下するとカンジダ菌の増殖を招きます。

基礎疾患がある場合、カンジダ症の治療をしても再発する可能性が高い状況は変わらないため、根本的な原因を解消する必要があります。

これらを特定し、適切な治療を受けるためにも、生活習慣の見直しや早い段階での病院受診が大切です。

次の内容では、実際に医療機関への受診を検討するタイミングを簡単にまとめているため、必ず確認しておきましょう。

参考:Treatment for recurrent vulvovaginal candidiasis (thrush)

カンジダ症の治療に関して知っておきたい医療機関への受診タイミング

カンジダ症の治療において早期発見と早期治療が重要であるため、ここでは医療機関を受診するタイミングについてまとめました。

受診するタイミングとして、ポイントは以下3点あり、具体的には次の内容で説明しています。

- 症状が長期化したり、悪化したりしたとき

- 痛みや発熱を伴うとき

- 再発頻度が高まったとき

いずれの疾患でも同様であるように、カンジダ症についても自己判断ではなく、専門医の診断を受ける必要性が求められます。

さらにカンジダ症の裏には、免疫不全疾患や糖尿病などの基礎疾患が隠れているケースもあり、早めに正しい治療をしなければ病状悪化から重大な合併症を招く可能性もあります。

治療精度を高めるポイントもまとめているため、あわせて確認しておきましょう。

自己判断せず医療機関への早期受診が必要となるケースを知る

自己判断せずに、医療機関へ早めの受診が必要なケースの1つ目は、症状が長引いたり悪化したりした場合です。

一般的なカンジダ症は、塗り薬や内服薬を使用すると数日から1週間程度で改善するため、それでもよくならない場合は以下の可能性があります。

- カンジダ症ではない他の病気

- 薬が効かなくなったカンジダ菌や重症化

- 糖尿病などの基礎疾患がある

2つ目のケースは、痛みや発熱を伴うときです。

通常カンジダ症では、発熱や強い痛みはあまり起きないため、こうした症状が出た場合は以下の病気である可能性も考えられます。

- 性器ヘルペス

- トリコモナス症

3つ目のケースは、再発頻度が高まったときです。

カンジダ症を繰り返す場合は、以下のような原因が関連している可能性があります。

- 糖尿病や免疫力の低下

- 体質

- 自己判断で不十分な治療を行っている

いずれにしても、婦人科でしっかりと検査して、原因に合わせた根本的な対策が必要です。

参考:Fluconazole resistance in Candida species: a current perspective

医師との適切なコミュニケーションで治療精度を高める方法を考える

カンジダ症の誤診を防いで、治療精度を高めるためには、医師へ正確な情報を伝える必要があります。

医師へ正確な情報を過不足なく伝えるためのポイントは、以下です。

- 症状を正確に伝える

- 治療経過の報告と疑問点の解消

- 治療計画への理解と協力

先述したようにカンジダ症は他の病気と症状が似ているため、正確な情報がなければ誤診の可能性が高まります。

症状を正確に伝えるためには、日頃から以下についてメモしておくのが大切です。

- いつから症状が出たのか

- どんな症状なのか

- 症状が悪化、改善したきっかけはあるか

- 以前に同じような症状があったか、あれば何回目か

治療を始めた後にも、症状がどの程度良くなったのか、新しく出てきた症状はないかなど細かく伝える必要があります。

実際に薬の効果が得られているのか、副作用は出ていないか確認して、治療の遅れや薬剤変更のタイミングを逃さないためです。

そしてカンジダ症は、治療を自己判断で中断すると、再発の可能性が高まります。

医師から指示された内容はきちんと守り、疑問点は確認するなど治療へ協力する姿勢は必要です。

カンジダ症の新しい治療研究や予防法の最新情報を把握する

カンジダ症の治療方法や予防法については、日々新しい情報が更新され続けています。

その中でも近年注目されている研究は、以下です。

| 概要 | 内容 |

|---|---|

| プロバイオティクスの新たな可能性 | プロバイオティクスとは、体に良い菌をとり入れることを指します。腸内や膣内の善玉菌が少なくなると、カンジダ菌などの悪い菌が増えてしまうため、善玉菌を増やしてカンジダ菌の異常増殖を抑える効果が期待できます。 |

| ワクチンの開発や新薬研究の進展 | カンジダ菌の予防ワクチンや、これまでの治療薬が効かなくなってしまったカンジダ菌にも、効果が期待できる薬剤の開発が進んでいます。将来的には使用できる薬剤の選択肢が増えたり、カンジダ症の予防接種ができるようになったりと、今後の可能性が期待されています。 |

| 医療技術の進歩と患者負担軽減への期待 | 以前は培養に数日かかった検査も、今ではPCR検査などで、数時間から1日以内で診断が可能になりつつあります。遺伝子の情報や菌の特徴を基に、個々の患者に最適な治療を選ぶ個別化医療も注目されています。 |

将来的にはワクチンの発売だけでなく、患者個人にあわせた治療薬の使用が期待されており、今後の動向も気になるところです。

参考:

Probiotics for prevention of recurrent vulvovaginal candidiasis: a review

The NDV-3A vaccine protects mice from multidrug resistant Candida auris infection

Ibrexafungerp, a Novel Triterpenoid Antifungal in Development for the Treatment of Mold Infections

医療イノベーション5カ年戦略の着実な推進

カンジダ症に関してよくある疑問と正しい回答を根拠をもとに確認する

最後に、カンジダ症に関してよくある質問とその回答をまとめました。

カンジダ症に罹患してしまう人は決して少なくないため、ネット上では多くの質問が寄せられています。

しかし残念ながら、その回答には根拠のないものや、専門家ではない人たちからの回答も混ざっています。

ここでは医学的な根拠を基に、医療従事者である筆者が正しい回答を厳選して載せているため、誤った情報を見極める際にも参考にしてください。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 性行為との関係はあるのか | 外陰部カンジダ症は性感染症ではないものの、性行為がきっかけで発症してしまう可能性があります。そのため、以下を守る必要があります。 ・カンジダ症に罹患しているときは性行為を避ける ・カンジダ症を繰り返す場合は、パートナーにも検査が必要 ・性行為後に陰部を軽く洗い流すなど、清潔を保つ |

| 妊娠中にカンジダ症へ罹患してしまった場合の対処法 | 妊娠中は膣内環境の変化やホルモンバランス、免疫力の変化などによりカンジダ症に罹患する可能性が上がります。対処方法は基本的に先述してきた内容と一緒で、適切に治療ができれば赤ちゃんへの影響はありません。しかし出産まで放置していると、分娩時に赤ちゃんの口や皮膚にカンジダ菌が感染してしまうリスクが上昇します。自己判断で治療はせず、必ず産婦人科を受診しましょう。 |

| 乳児や高齢者にも発症する可能性があるのか | カンジダ症は乳児や高齢者にも発症する可能性があります。乳児によく見られるのはおむつカンジダ皮膚炎、高齢者によく見られるのは、口腔カンジダ症などがあります。どちらも免疫が未熟であったり、低下していたりして、免疫力が弱まっているのが原因です。 |

参考:

Candida Transmission and Sexual Behaviors as Risks for a Repeat Episode of Candida Vulvovaginitis

The relationship of Candida colonization of the oral and vaginal mucosae of mothers and oral mucosae of their newborns at birth

Candida infections in the neonate

【高齢患者における口腔カンジダ症の治療と予防】

カンジダの正しい治し方を理解し安定した毎日を送るために

カンジダ症の罹患や再発を防いで、安定した毎日を送るためには、正しい治療方法や予防法の理解が不可欠です。

カンジダ症は性別や年齢を問わず発症し、罹患数も多いため、決して珍しい病気ではありません。

ネット上では根拠のない情報や専門家ではない人の情報も混在しているため、情報収集の際には、信頼できる情報源を見つけておくのが重要です。

正しい知識はカンジダ症に対する不安だけでなく、病院受診に対する不安も和らげて、生活の質を改善させてくれます。

本記事を通して正しい情報を理解し、再発予防のための日常生活の見直しや、正確な診断を得るうえで必要な行動を実践していきましょう。