マイコプラズマと聞くと呼吸器の病気を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、「マイコプラズマ・ジェニタリウム」という性行為によって感染する細菌があります。

この細菌は女性の生殖器にも感染し、自覚症状が乏しいまま進行してしまうケースがあり、将来的に健康被害を引き起こす原因となる可能性もあります。

感染後の放置も重大な健康被害を引き起こす原因の一つです。

今回は、女性がマイコプラズマに感染した際に起こり得る症状や、将来的な健康被害を解説していきます。

さらに、予防策や見逃さないためのセルフチェックの方法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- マイコプラズマに感染した際のリスク

- マイコプラズマ感染が不妊の原因となる

- 感染や再発予防にはパートナーの治療も重要

- マイコプラズマ感染に罹らないための予防策

マイコプラズマ感染が女性に与えるリスクや症状、治療のポイントなどを知り、重症化を防ぎましょう。

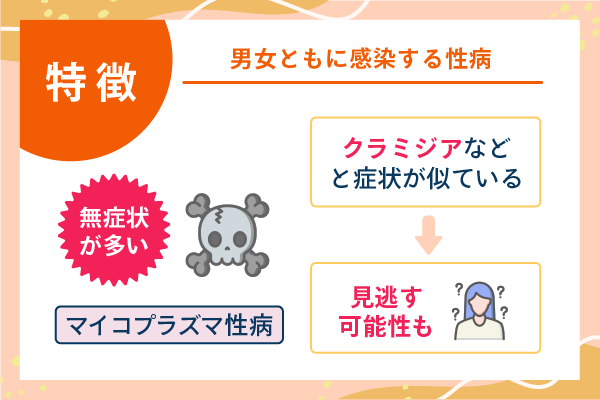

マイコプラズマは性行為によって感染する性病であり無症状のまま重症化するリスクがある

マイコプラズマは、オーラルセックスを含む性行為によって男女ともに感染する可能性のある性病です。

主な症状としておりものの変化や尿道の違和感などがありますが、自覚症状がなく進行してしまう場合もあります。

さらに、淋病やクラミジアの症状と類似しているため、マイコプラズマ感染であると気づかずに重症化してしまうケースも少なくありません。

呼吸器で知られるマイコプラズマ肺炎などの感染は咳やくしゃみなどの飛沫で感染しますが、性病のマイコプラズマは性行為によって膣やのどに感染します。

このマイコプラズマ肺炎と性病のマイコプラズマの原因菌は、全く別物です。

では、性病のマイコプラズマに感染し進行してしまうと、どのようなリスクがあるのか次の項目で詳しく解説していきます。

感染後も無症状である場合が多く炎症が進行してしまうケースがある

女性は男性に比べて感染していても無症状である場合が多く、感染に気づかないというケースも少なくありません。

無症状のまま気づかずに進行していた場合、骨盤内感染症(PID)に陥る可能性だけでなく、自身が媒介者となり感染を拡大させてしまう可能性もあります。

特に女性は無症状のケースが多い点から、思い当たる節がある場合は定期的な検査が推奨されています。

下腹部痛やおりものの異常があっても軽症に見えてしまい見落としてしまうケースがある

下腹部痛やおりものの異常、性交時の痛みなどの症状があっても軽症と捉えてしまい、発見が遅れる場合があります。

さらに、クラミジアや淋病と症状が類似している点から、マイコプラズマに感染しているのを見逃す可能性も高いです。

見落とさないためには、症状を軽視せず速やかに医療機関等を受診するようにしましょう。

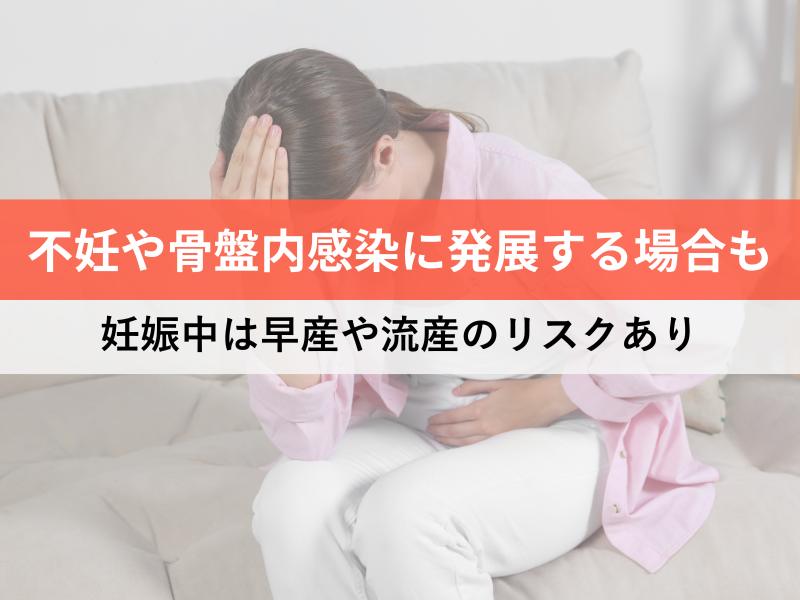

子宮や卵管へ炎症が広がると不妊や骨盤内感染を引き起こす可能性がある

マイコプラズマによる炎症が膣から子宮、卵管などの臓器へと進行すると骨盤内感染症(PID)と呼び、マイコプラズマは骨盤内感染症の全体の約15%を占めるともいわれています。

子宮や卵管に炎症をきたした骨盤内感染症の発症後、不妊や異所性妊娠などのリスクも上昇すると日本産婦人科医会は述べています。

さらに、妊娠中に感染した場合には早産や流産などのリスクも高まります。

マイコプラズマの放置は女性の体に深刻な影響を及ぼす可能性がある

マイコプラズマの感染が骨盤内感染症に達した場合、不妊や異所性妊娠の原因や女性の体には深刻な影響を及ぼす可能性があります。

無症状や軽症などの見過ごしによる発見の遅れは、治療が困難になってしまうリスクや二次的な疾患へつなげてしまうリスクがあります。

マイコプラズマ感染は妊娠中の場合は胎児にも影響を及ぼし、早流産や低出生体重児を引き起こす原因にもなるのです。

では、マイコプラズマが女性に及ぼす深刻な影響について、次の項目で詳しく解説します。

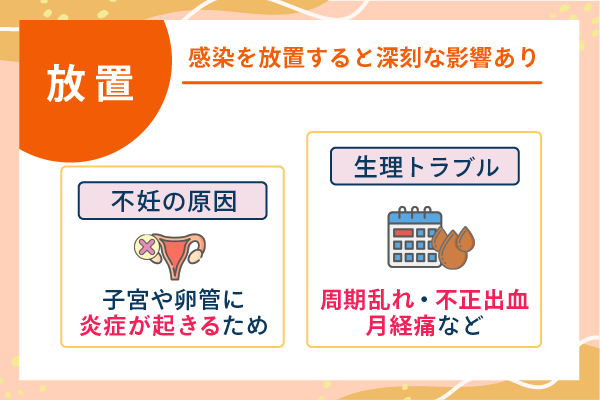

子宮内膜炎や卵管炎を引き起こし不妊の原因ともなり得る

性交渉で膣から上行感染を引き起こし、子宮や卵巣まで感染が広がると不妊の原因になるともいわれています。

これらの性病に感染すると妊娠が成立するために重要な役割を果たす卵管に炎症が起きたり、子宮が炎症を起こしうまく着床できなくなったりするため、不妊の原因になるのです。

慢性的な骨盤内の炎症は強い痛みや生理トラブルを引き起こす可能性がある

骨盤内感染症(PID)は不妊の原因であると前述しましたが、それ以外にも女性の体にさまざまなトラブルを引き起こしかねません。

さらに骨盤内感染症は再発する場合もあり、再発の回数を重ねるごとに妊娠の確率は低下する可能性が高いとされています。

膣から侵入した菌が子宮や卵管を経て腹膜となる骨盤内に感染が広がった場合、現れる症状は、強い痛みを伴う腹痛や発熱です。

マイコプラズマ感染は早期発見と正しい治療法が回復のカギとなる

クラミジアや淋病と症状が類似しているマイコプラズマは、他の感染症と区別し正しい治療法につなげていくのが重要です。

早期発見するためには、些細な症状も見逃さずしっかり検査等で他の感染症との見極めが重要なカギとなります。

さらに、無症状や軽症の場合においても自然治癒は期待できないため、適切な治療への取り組みが回復につながります。

では、早期発見や早期回復のためのポイントを下記で解説していきます。

自宅でできる検査キットや医療機関で感染の有無の確定診断が可能である

医療機関ではPCR法や分泌液の採取によってマイコプラズマの感染の有無の確定診断が可能です。

検査方法も多様化しており、自宅で検体を採取し検査キットを検査機関へ郵送し検査を受ける方法もあります。

感染していた場合や症状が重い場合は、早期治癒のためにも医療機関での検査が望ましいでしょう。

同じタイミングでのパートナーの検査や治療の開始が望ましい

感染経路が性行為であるマイコプラズマは、自身だけでなくパートナーへの感染という点でも気をつけなければなりません。

エイズ治療研究開発センターは、「全ての性感染症を通じて、パートナーへの告知とパートナーの同時治療が重要である」と述べています。

パートナーへの告知に気が引けるという方も少なくないでしょう。

しかし、告知は感染の拡大や将来的な健康被害を防ぐために重要な予防行動となります。

マイコプラズマ感染を防ぐには予防とセルフチェックが大切

マイコプラズマ感染を防ぐためには、予防方法を知るとともにセルフチェックが大切となります。

特に女性の場合は、子宮や卵管など将来の妊娠に関わる部位に感染が広がるリスクがあるため、予防と早期発見が何より重要です。

しかし、自覚のないまま感染が進行してしまうケースが多く、気づいた時には深刻な状況に陥っている場合も少なくありません。

マイコプラズマは自身がしっかりとした予防行動によって、感染を未然に防げる感染症です。

予防方法を知り、パートナーと共有するのもお互いの将来や健康を守る最善の手段となるでしょう。

では、予防方法やセルフチェックについて次の項目で詳しく解説していきます。

性交渉時のコンドームの使用は有効な予防手段のひとつである

性交渉時のコンドームの使用は、100%の予防効果はありませんが感染のリスクを大きく軽減させられる予防手段です。

しかし着用方法を間違えると十分な効果を発揮できないため、パートナーとともに正しい知識と使用方法を理解しておくと良いでしょう。

複数人との性交渉があった場合には定期的な検査が安心

もし複数人や不特定多数の人との性交渉がある場合、無症状であっても定期的な検査が望ましいです。

無症状で経過するケースが多いマイコプラズマやクラミジアなどの性病は、気づかないうちに進行していたり、感染を拡大させていたりする場合もあるため、半年〜1年などの期間で検査をしましょう。

医療機関への受診は自分の体を守る第一歩となる

デリケートゾーンのトラブルや心配を抱え、医療機関を受診するのが恥ずかしいと思う人も少なくないでしょう。

しかし、トラブルや心配事をそのまま放置していては万が一何かあった場合、手遅れになってしまう恐れもあります。

医療機関への受診は、自分の体を知り守るための第一歩となります。

一般的に行われている定期的な健康診断では、性病や骨盤内感染症などは発見できません。

少しでも思い当たる事象がある場合は、健康診断の延長として婦人科などの医療機関への受診を検討してみましょう。

マイコプラズマは女性にとっても無視できない性病である

マイコプラズマ・ジェニタリウムは、女性にも感染する性感染症のひとつであり、無症状のまま進行してしまうケースが多くあります。

気づかずに放置すると、子宮内膜炎や卵管炎、不妊など将来の健康や妊娠に影響を及ぼす可能性も否定できません。

性行為の経験があるすべての人に感染リスクがあるからこそ、定期的な検査や日常的な予防意識が重要です。

少しでも気になる症状がある場合や不安を感じたときは、ためらわず婦人科など専門の医療機関を受診しましょう。

自分の体を守る第一歩は、「知らないままにしない」です。